地域学習会

2001年より、毎年ヘルスケア関連団体ワークショップを開催してまいりましたが、第3回の開催時に、地域での活動の重要性を感じ、関西地区で初めて「地域交流会」が2004年1月に開催されました。

年に1回のワークショップでは参加者に限りがあること、障がいや疾病のため、東京で開催するワークショップには参加しにくいこと、さらには地域ごとに検討しなければならない課題があることから,各地域での情報交換なども強化するために、全国規模での活動と、各地域の活動を併せてネットワークしていくという目的で地域学習会が広がっていきました。

会の目的にそって、「地域交流会」から「地域学習会」に名称を変更いたしました。

第42回九州学習会 2025年6月1日(日)

ヘルスリテラシーについて学び、今後のヘルスケア関連団体の活動に活かすことを目標に、ヘルスリテラシーについて語り合いました。事前に、ファイザーが作成した「ヘルスリテラシーってなんだろう?」「納得する治療を選択するために大事なこと!」を読み、中山和弘先生(聖路加国際大学)のヘルスリテラシーに関するYouTube動画を視聴した上で参加していただいたことで、その感想や学び、自分自身や団体内でどう活用できそうか、ピアサポートにどう活かしていくかを、グループごとで語り合うことができました。

.jpg)

第55回関東学習会 2025年6月7日(土)

これからもVHO-netが社会から共感される組織となるための課題を模索するため、前半でVHO-netが目指してきたものを全体共有し、後半では自分事として考えながら話し合いのできるプログラムとした。

参加者は、開会挨拶と二つの講演から、VHO-netの起源や現在に至る一連の歴史に理解を深めることができた。特に、ヘルスケアをコアとしながら多種多様な団体や人々が集まることによって生まれる特徴について、講演①ではVHO-netの活動実績に視点を置いて話が展開され、続く講演②では、一団体のリーダーの立場から、自団体の活動にどのように活かされてきたのかについて具体的に話が為された。グループワークでは、VHO-netの良さ(強み)が再認識され、それらをふまえた今後に向けた意見が活発に交わされるに至った。講演詳細は講演資料参照。

.png)

第36回北陸学習会 2025年6月15日(日)

第36回北陸学習会では、能登半島地震などの災害を体験した方々の体験談、そこから浮かび上がった防災対策について話し合われ、参加者の経験や知見を共有しました。地域医療の課題や災害時の対応、特に電源確保やトイレの問題、コミュニティの重要性などが主要なトピックとして取り上げられました。最後に、VHO-netの今後の活動計画が報告され、学習会は終了しました。

第12回中・四国学習会 2025年6月21日(土)

「ヘルスリテラシー」の基礎知識を第11回学習会で学んだうえで、中山先生からの講義内容に理解を深める。参加者がグループディスカッションを通じて、ヘルスリテラシーについての知識を共有し、今回の学びを契機に、患者自らや患者会活動にどのように生かしていけるのかを明確にする。また、自らの疾病において、意思決定の能力及びコミュニケーション能力を向上させると共に、地域社会におけるヘルスリテラシーの向上にも貢献できるようにする。

第54回関東学習会 2024年9月23日(月)

第53回にそれぞれの団体のリーダーがヘルスケア関連団体として抱えている課題を洗い出し、お互いの課題の共通項をグループ分けしました。第54回では共通の課題について、具体的な解決策をグループワークで話し合い、自団体に活かすことと、VHO-netとしてできる解決策(ヘルスケア関連団体と企業の付き合い方ルールのフォーマット作成)を見出すことができました。

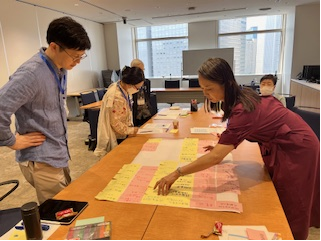

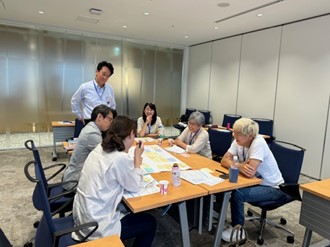

第53回関東学習会 2024年6月1日(土)

第53回では、2つのグループに分かれ、それぞれの団体のリーダーがヘルスケア関連団体として抱えている課題を付箋に書き、模造紙に貼ることで情報共有し、お互いの課題の共通項をグループ分けし、洗い出しました。

第54回では、第53回で出た課題を整理し、参加者で解決策を探って行きます。

第41回九州学習会 2024年11月10日(日)

前回からの連動企画として、ピアサポートに有用なカウンセリングの考え方を学ぶ(応用編)を実施しました。前回に引き続き、公認心理師・臨床心理士の資格をお持ちの中西眞季さん(関西学習会)に講師をしていただきました。まず、前回の講義を活かしての実践について、オンラインも含めて参加者からコメントをいただきながら振り返りをおこないました。さらに、様々なシチュエーションを設定し、コミュニケーションのロールプレイを実施しました。口調や立ち位置、応答の仕方によって印象が変わることを、実践を通じて学ぶことができました。

第40回九州学習会 2024年6月1日(土)

今回は、公認心理師・臨床心理士の資格をお持ちの中西眞季さん(関西学習会)に、ピアサポートの有用なカウンセリングの考え方についてお話いただきました。

特に、コミュニケーションに必要な手法としての“傾聴”について、共感と受容の大切さに関する解説を踏まえ、聴き手としての在り方についても説明していただきました。

講義の後には活発な質疑応答ができ、各自がこれまでの実践や当事者・家族の経験を振り返り、ピアサポートの在り方を考えることができました。

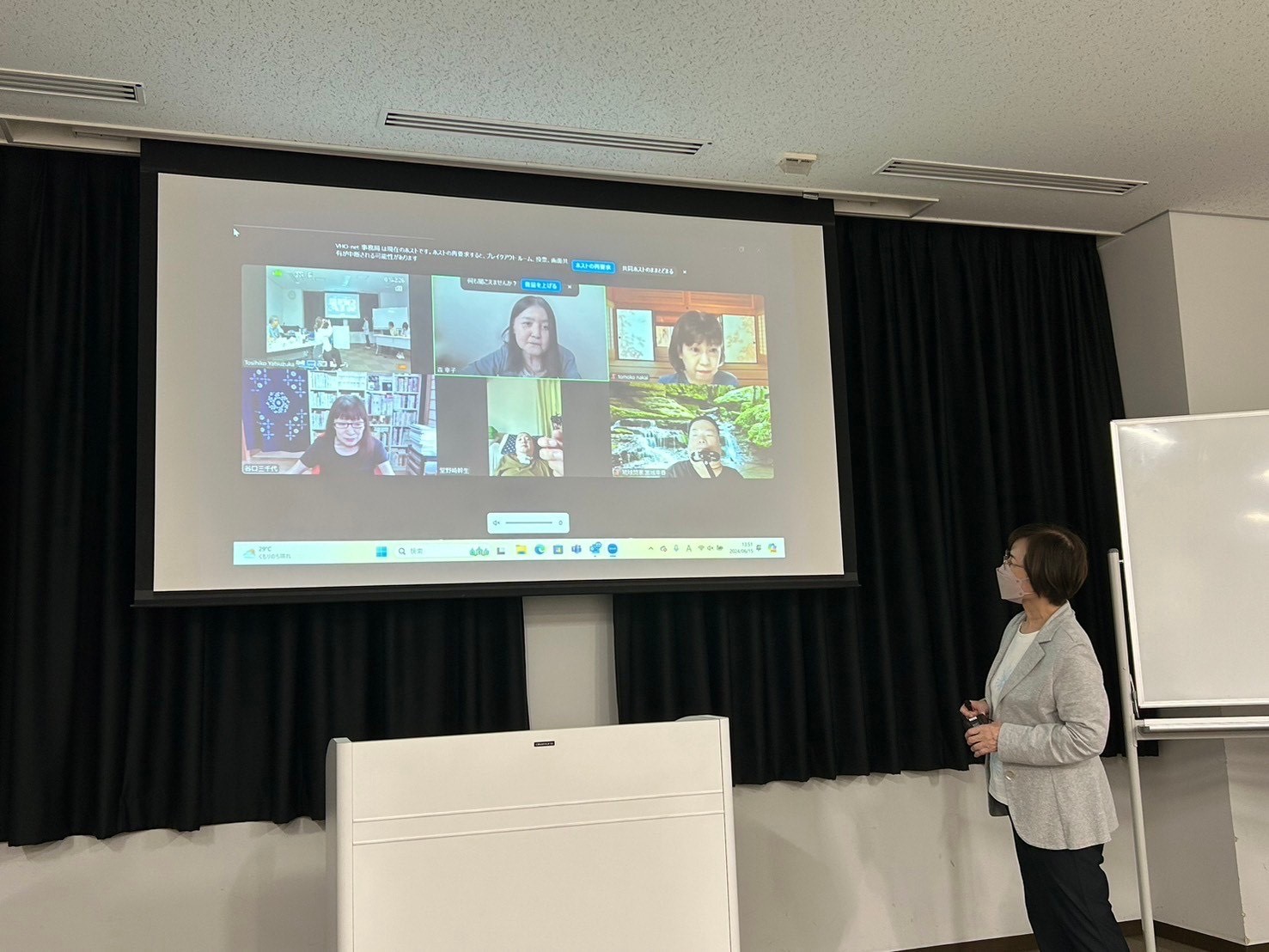

第11回中・四国学習会 2024年9月21日(土)

「ヘルスリテラシー」に関する理解を深めるとともに、参加者同士が活発な議論を通じて、知識を共有し、共に学び合う。そしてこの学習会の学びを契機に、自らのヘルスリテラシー度を把握し、個々の強みや課題を明確化する。また、自らの疾病において、意思決定の能力及びコミュニケーション能力を向上させていくとともに、地域社会におけるヘルスリテラシーの向上に貢献していけるようにする。

第10回中・四国学習会 2024年6月15日(土)

本学習会は中国地方と四国地方が瀬戸内海を挟んでまたがる地域であることから、それぞれの地域に直面する医療課題や地域特有の可能性を活かし、解決策を見出すことを目指す。この目的達成のために、メンバーによる指定発言を設定し、積極的な議論とアイデアの共有を促す。

第24回北海道学習会 2024年9月7日(土)

第1回目の公益社団法人全国脊髄損傷者連合会の仲根建作様より「ピアサポートにおける専門職としてのジレンマ」の講演を聞いて、「ピアサポート」について各団体で行っている活動を発表しました。患者会にとってピアサポートは色々な援助の一つであることを共有しました。今後、ピアサポートの活動が障害者雇用につながるようにお互いの取り組みの情報をシェアし、会のピアサポートの充実の為にもVHOのピアサポート研修に期待が強まりました。

第23回北海道学習会 2024年6月29日(土)

公益社団法人全国脊髄損傷者連合会の仲根建作様に長年のご経験に基づき、ピアサポートの活動のご説明と日々感じている課題をお話しいただきました。「医療との連携、地域移行時の情報提供、さまざまな場面での相談会の開催のほかに身近な場所でのゆんたくカフェで堅苦しくない世間話でつながりをもつ活動なども行なっている。令和3年からの法定研修化により、内容が私たちの望むものになっていない、雇用促進と言えるほどの加算になっていないなど問題があるが、過渡期と考え当面継続的な研修などが必要である。」などのお話を聞き、参加者がそれぞれ考えを深めました。

第46回沖縄学習会 2024年12月1日(日)

■地域学習会メンバー(関東、四国、九州)の参加者と共に、医療・福祉・支援団体(患者会)における共同意思決定について学んだ。

■第43回沖縄学習会の講師 金城隆展先生の配布資料を基に改めて共同意思決定とは何か?を振り返り、その後、各自感想2グループに分かれ、自身の体験や考えの変化などを発表した後、全体討論で各グループの討論内容、参加者から本日の感想を発表した。

第45回沖縄学習会 2024年6月30日(日)

前回の事例をきっかけに、各団体の活動で体験した共同意思決定支援についてききあい、幸せになるための選択にヘルスケア団体かどうかかわることができるのか考える機会となった。

高額な民間療法、手術前後の相談にどう対応するか。

ヘルスケア団体として日々のヘルスリテラシーを高める工夫が大切だ。

看護学生に人工呼吸器装着の選択を自分だったら、家族だったらと、視点を変えて考える機会をつくっている。

リハビリの相談で本人の回復の可能性は後回しにされ、現場の都合が最優先される現場でヘルスケア団体として情報をどこまで伝えたらよいか。

ヘルスケア団体からの情報発信が困っている内容ばかりで参考にならなかった。

第56回関西学習会 2024年11月23日(土)

今回の関西学習会は、“疾患は違えど。マッチング講演会”を一旦離れ、外部より講師を招いて講演会をおこないました。皆さん、「サポートマーク」を知っておられますか。サポートマークは、ヘルプマークの対語で、“『困っているひとを助けたい』という気持ちを表すマーク”です。困っている人がヘルプを出しやすい環境となることを願い、発案されました。今回は、このサポートマークの普及啓発活動に取り組んでおられる池田氏にお話を伺いました。寄り添い合える社会を目指し、「サポートマーク」について学びました。

第55回関西学習会 2024年7月13日(土)

関西学習会が取り組んできた合同模擬講演 『疾患は違えど。マッチング講演会』の、前回に引き続き、特別編として、それぞれの立場・環境から想う「ピアサポート」をテーマに、違いと共通点を通じ、改めて学ぶ機会を持ちました。奈良県立医科大学教育開発センター 岡本左和子さんのコーディネートのもと、『全国心臓病の子どもを守る会奈良県支部』 春本 加代子、『しらさぎアイアイ会』 中尾 郁子、『社会福祉士』 海道 志保より3名が、合同講演会風にバトンタッチしながらピアサポートについてお話しました。今回は通常の講演会の形態となりましたが、「ピアサポート」の特長や意義を学ぶと同時に、講演の進め方の基本を再度確認できる良い機会となりました。

第45回東北学習会 2024年11月9日(土)

第45回学習会では、前回の一般社団法人ヘルスケア関連団体ネットワークの会 代表理事 森幸子氏のご講演とグループディスカッションを振り返り、各団体がどのような社会(行政、他団体、医療機関、ボランティア団体等)とつながっているか、また、その社会と、どの様なきっかけでつながったか、つながっての効果などをグループディスカッションする。

第44回東北学習会 2024年8月24日(土)

一般社団法人ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会 代表理事 森 幸子氏にこれまでの患者会活動の経験からヘルスケア関連団体の目的と役割についてご講演いただく。グループディスカッションでは、講演を聞き、感想や自分たちヘルスケア関連団体の目的や活動を振り返り、活動を通じて気づきや課題、今後目指していきたいことなどを話し合い、各グループで発表してもらう。

第30回東海学習会 2024年10月5日(土)

講演(概略):①アサ(大麻草)と日本の伝統文化及び栽培減少による文化継続の危機②日本と海外の品種による危険性の違いとマリファナ等の「大麻」③痛み軽減薬としての可能性④法律の改正にかかる検討会への参加経験⑤『大麻取締法』から『大麻草の栽培の規制に関する法律』への改正及び要点⑥濫用への懸念

グループワーク:オンラインGは、薬としての研究の必要性と濫用防止のための情報収集が肝要、会場Gは、国の検討会への参加は伝手があったことからで、VHO-net等の集まりなどで人脈を作ることが重要と発表。

全体:濫用拡大が懸念されるも医療利用できるようになったのは良かった。

過去の地域学習会の情報はこちらをご参照ください。